您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度

未来一周天气预报准不准的原因有哪些呢_天气预报未来一星期

tamoadmin 2024-10-09 人已围观

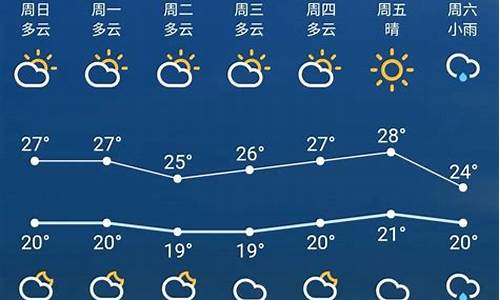

简介1.为什么天气预报总感觉不是很准呢?2.为什么近几年天气预报越来越不准了?3.为什么天气预报不准?7天以内的天气预报是最准的。受科技发展水平限制,7天以内的天气预报还是有一定把握的,时间越近可靠性越大,因此当前我国向公众发布的天气预报一般在一周内。暖冬或冷冬指整个冬天(通常指12月-2月)的气温总趋势,今年12月我国气温是偏低的,是冷冬或暖冬,还要看明年1、2月份情况。扩展资料:天气预报(测)或气

1.为什么天气预报总感觉不是很准呢?

2.为什么近几年天气预报越来越不准了?

3.为什么天气预报不准?

7天以内的天气预报是最准的。

受科技发展水平限制,7天以内的天气预报还是有一定把握的,时间越近可靠性越大,因此当前我国向公众发布的天气预报一般在一周内。暖冬或冷冬指整个冬天(通常指12月-2月)的气温总趋势,今年12月我国气温是偏低的,是冷冬或暖冬,还要看明年1、2月份情况。

扩展资料:

天气预报(测)或气象预报(测)是使用现代科学技术对未来某一地点地球大气层的状态进行预测。从史前人类就已经开始对天气进行预测来相应地安排其工作与生活(比如农业生产、军事行动等等)。今天的天气预报主要是使用收集大量的数据(气温、湿度、风向和风速、气压等等),然后使用目前对大气过程的认识(气象学)来确定未来空气变化。由于大气过程的混乱以及今天科学并没有最终透彻地了解大气过程,因此天气预报总是有一定误差的。

参考资料:

为什么天气预报总感觉不是很准呢?

天气预报的是大概率,不是绝对发生。

天气预报就是应用大气变化的规律,根据当前及近期的天气形势,对某一地未来一定时期内的天气状况进行预测。它是根据对卫星云图和天气图的分析,结合有关气象资料、地形和季节特点、群众经验等综合研究后作出的。如我国中央气象台的卫星云图,就是我国制造的“风云一号”气象卫星摄取的。利用卫星云图照片进行分析,能提高天气预报的准确率。天气预报就时效的长短通常分为三种:短期天气预报(2~3天)、中期天气预报(4~9天),长期天气预报(10~15天以上),中央电视台每天播放的主要是短期天气预报。

为什么近几年天气预报越来越不准了?

现在的科学技术发展的越来越快,人们的生活也在科学技术的发展中得到实实在在的好处,中国是一个经济大国,也是一个科学技术在突飞猛进的国家。我国现在的科学技术水平,基本上已经接近世界先进水平,特别是天气预报方面的工作,在世界范围内是比较先进的,这点是我们中国人的骄傲。

现在有些人觉得中国的天气预报不是很准确,有时候会出现一些偏差,甚至大部分时候不是很准确,其实这是大家不了解天气预报。大家知道3月23日是世界气象日,今年气象日的纪念主题是观云识天,我就把天气预报的一些小知识和大家仔细的说一下,其实我也是门外之人,无非是说一下自己的观点。

天气预报的发展有一个过程,现在来说中国的天气预报,主要是我国的气象卫星来进行观察,然后把数据全部的传送会中国气象部门,这些数据几乎是时时刻刻在发回,而我们的气象专家则需要通过看数据和照片来进行云层和大气的基本判断,这点是一个比较困难的事情,技术难度很大。

通过对照片和数据的研究,气象专家才能做出初步的天期预测,之后开始进行一系列的数据计算,这方面属于行业的专用方法,我也不是很熟悉。经过精密的分析和计算以后,专家得出的天气预报,属于预测性的天气预报,因此这时候就会出现一个偏差问题,但是偏差几乎可以忽略,因为和实际情况几乎一样。

我这样说大家会觉得不对,因为很多时候预报下雨,但是天气很好。其实不是天气预报问题,你所在的城市很大,你这里没有下雨,不等于其他地方没有下雨。只要下雨在这个城市,那么天气预报就是准确的,关于温度也是如此,天气预报给出的是平均值,所以很多人觉得热,那是因为你在市区里面。为什么天气预报总感觉不是很准呢?因为你是点,天气预报是面,就这样简单!

为什么天气预报不准?

近几年天气预报越来越不准原因:

1、在全球气候变暖背景下,极端天气气候呈现增多、增强、时空分布更加复杂多变的趋势,大气运动变化和影响规律越来越难以把握,预报起来越来越困难了。客观地讲,目前天气预报准确度已有了很大提高,但由于设备、技术、手段等的限制,有时候仍会存在报不准,甚至误报、错报等情况。

2、随着我们经济文化水平的增长,人们对预报的要求越来越高了。以前可能我们只是听一下深圳有没有雨,现在希望知道自己所在的地方会不会下雨,几点下雨,几点停。

天气预报的制作过程:

天气预报的制作过程类似于做菜。首先,需要原材料。原材料主要包括两种,一种是实际监测资料,另外一种是数值预报产品。实际监测资料来源于全国甚至于全球的高空、地面观测、卫星云图、天气雷达回波、闪电定位等各种监测设备和手段。这些监测资料,有的需要通过计算机软件进行处理,转换为天气图或预报员能够看懂的其他形式。

通过各种监测资料了解当前大气的实际状况是制作天气预报的前提,预报员因此可以知道冷暖空气的位置、强度、产生的天气,如是否有降水、温度、风向风速如何等等,有经验的预报员可以通过实况外推未来的天气。

其实,天气预报面对的,是一个充斥着“蝴蝶效应”的“混沌”天气系统。也就是说,在复杂的大气运动中,任何一点点微小的扰动,都可能引起翻天覆地的气象变化,而误差不可能完全避免,所以要对天气进行百分之百的精确预测,几乎是不可能的。

因此,天气预报所做出的各种预测,只能是一种“概率”。比如说,在某一种温度、气压、湿度的情况下,历史上有20%的时候下了雨,气象台就会认为降雨的概率是2%,下雨的可能性不大,再结合其他一些数据,在天气预报播出时,为了人们理解方便,可能就会说成是多云,但最终是否会下雨,只能看老天的心情了。

那么究竟有哪些因素会影响到天气预报的准确性呢,根据气象专家的总结,一般有以下四点:

首先,人类对大气运动机理的认识还有限。阴晴冷暖、雨雪风霜,各种天气产生和变化,都是由大气不断运动造成的。由于大气运动的复杂性,科学家们还不能真实地描述大气运动的细微结构。

其次,气象观测网络还做不到“疏而不漏”。气象探测已发展成为覆盖地基、空基、天基的立体观测系统,地面观测站、高空观测站、自动气象站、雷达观测站、气象星组成了时刻监视大气运动和变化的观测网。

但这个网络对中小尺度的天气系统会有疏漏,就像大网捞小鱼,容易漏掉。而且观测资料可能会有误差,例如,风向、风速观测结果是用2分钟观测的平均值,可能就会有一定误差。

第三,数值天气预报模型不能完全模拟大气演变。天气的变化,是地球周围大气运动变化的结果,而大气运动变化,物理上要符合流体力学和热力学一些定律,这些定律可以用数学的语言,写成数学方程。

人们利用高性能计算机,把天气预报问题变成数学方程求解的问题。这样的方法叫数值天气预报,这是现代天气预报的核心。然而,目前任何一套模型都不能真实地模拟大气演变,只是近似,必然存在误差。

第四,预报员之间的经验及水平会有差异。数值模式计算出来的预报结果,不能直接作为预报结论,预报员还要进行解释应用,根据当地情况进行订正。例如,北京北有燕山、西有太行山,天气预报必须考虑地形影响。预报员的个人经验也在复杂天气的预报和综合决策中起着重要作用。